Celeste Bittoni

Dottoressa in Neuroscienze Cognitive e Neuropsicologia Clinica

“Sei venuta?” e altre domande cruciali sull’orgasmo femminile

Negli uomini, l’orgasmo è (quasi sempre) denotato da un segnale unico, chiaro e universale: l’eiaculazione. Al contrario, nelle donne non sembra esistere un segnale oggettivo altrettanto chiaro associato all’orgasmo. Da qui, la fatidica domanda che coloro che fanno sesso con donne si ritrovano spesso a porre alla partner durante un rapporto: ma sei venuta?.

Nella vita di tutti i giorni questa si pone forse come la più comune domanda posta alle donne (o, più in generale, alle persone con vulva) in relazione ai loro orgasmi. In ambito scientifico invece, l’orgasmo femminile ha fatto emergere una serie di altre, semplici domande, che tutt’oggi dividono la comunità scientifica e complicano ulteriormente lo studio della sessualità femminile. Vediamone alcune.

“Perché esiste l’orgasmo femminile?” si sono chiesti gli evoluzionisti, che hanno dunque iniziato a speculare riguardo la funzione dell’orgasmo femminile. Alcuni hanno proposto che l’orgasmo femminile, e in particolare le contrazioni genito-pelviche che lo accompagnano, faciliti la risalita dello sperma verso l’utero, favorendo dunque la fecondazione dell’ovulo1,4. Altri invece, sostengono che si tratti di un meccanismo che favorisce la scelta di un compagno a lungo termine, e che quindi aiuti ad operare una selezione del partner in base alla sua “fitness genetica”7. Altri ancora sostengono che si tratti semplicemente di un sottoprodotto ontogenetico dell’orgasmo maschile (in altre parole, l’orgasmo femminile sarebbe una conseguenza del fatto che i genitali maschili e quelli femminili provengono dalle stesse strutture embrionali7).

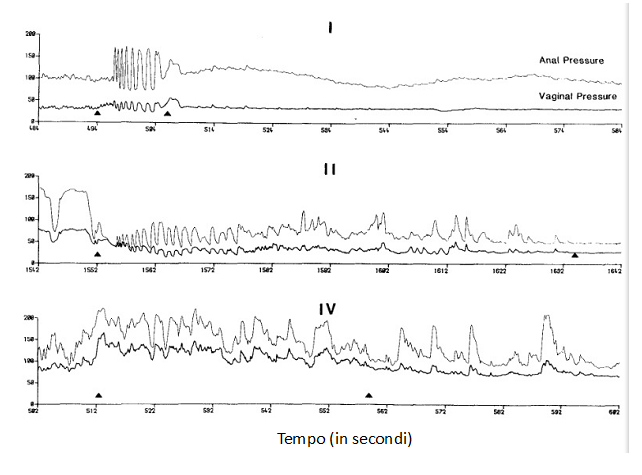

“Ma siamo sicuri che non esista un segnale dell’orgasmo femminile?” si sono invece chiesti scienziati e scienziate. Master e Johnson negli anni ’60 riportano tra le loro osservazioni la presenza di 3-15 contrazioni ritmiche del terzo esterno della vagina (la zona più vicina all’ostio vaginale) durante l’orgasmo. Tuttavia, presto risulta chiaro che questa risposta muscolare involontaria non è così coerente – né tra diverse donne, nè per diversi orgasmi esperiti dalla stessa donna. Negli anni ’80, Bohlen e colleghi usano delle sonde, anali e vaginali, per valutare quantitativamente la presenza di tali contrazioni. Dal loro studio, svolto su campione di sole 11 donne, si evince l’esistenza di almeno tre diversi pattern di contrazioni dei muscoli pelvici che accompagnano l’orgasmo. Infatti, mentre per alcune donne (pattern 1) una breve serie di contrazioni ravvicinate risultava perfettamente correlata all’orgasmo, per le altre (pattern 2 e 4; vedi Figura 1) l’esperienza soggettiva di piacere legata all’orgasmo, non risultava così chiaramente associata al segnale riportato dalle sonde3.

“Come possiamo descrivere l’orgasmo femminile?”. Questa è l’ultima e fondamentale domanda alla quale, dopo aver fatto varie considerazioni e speculazioni, ci rendiamo conto di dover sempre tornare. Nonostante varie definizioni siano state proposte, la maggior parte di queste si focalizza sulle contrazioni genito-pelviche sopra discusse (vedi Sayn, 2012, per una discussione completa sul tema). Per esempio, nel 1982 Rubens propone che l’orgasmo femminile possa essere concettualizzato come “un riflesso involontario accompagnato da contrazioni dell’utero e della vagina”. Bancroft, nel 1989, vi aggiunge altri aspetti fisiologici: “Un complesso di esperienze legate a cambiamenti a livello genitale, nel tono muscolare/movimenti semi-volontari, e a livello cardiovascolare e respiratorio”. Nonostante vari aspetti relativi al corpo siano coinvolti, i ricercatori del 900, continuano a dimenticarsi di un aspetto fondamentale: cosa succede nella mente di una donna durante l’orgasmo? Cosa sente?

Finalmente, Meston e colleghi nel 2004 propongono una definizione più completa, descrivendo l’orgasmo femminile come “caratterizzato da un transiente e variabile picco di sensazioni di intenso piacere, che crea uno stato di coscienza alterato, solitamente accompagnato da contrazioni della muscolatura pelvica circumvaginale striata, spesso con concomitanti contrazioni uterine e anali e miotonia che si risolve (rilascia l’accumulo di) una vasocongestione indotta dalla stimolazione sessuale (a volte solo in parte), solitamente inducendo così una sensazione di benessere e appagamento.” Finalmente, troviamo fattori quali “stato di coscienza alterato”, “benessere”, “appagamento”. Finalmente, il piacere come stato psicologico viene portato sul palco, e la mente unita al corpo.

Ma come si può studiare il “piacere”? Ad oggi, sembriamo essere ancora lontani dall’avere un marker obiettivo, magari neurale, di un qualsiasi tipo piacere – che sia fisico o mentale.

Questo breve e semplificativo excursus storico di come la scienza abbia guardato all’orgasmo femminile, dimostra una situazione attuale con scarse ancore teoriche e scientifiche su cosa sia e come possa essere misurato l’orgasmo femminile. Al tempo stesso, suggerisce che l’area della risposta sessuale femminile, e i meccanismi fisiologici (per non parlare di quelli neurali) alla base dell’orgasmo, rappresenti un terreno ancora poco esplorato, ricco di importanti domande di base da indagare e in grado di offrire scoperte rivoluzionarie.

Figura 1, modificata da Bohlen et al., 1982. Contrazioni orgasmiche rappresentanti i tipi 1, 2 e 4. I triangoli neri indicano la durata (inizio e fine) soggettiva dell’orgasmo.

BIBLIOGRAFIA:

[1] Baker, R. R., & Bellis, M. A. (1993). Human sperm competition: ejaculate manipulation by females and a function for the female orgasm. Animal Behaviour, 46(5), 887–909. https://doi.org/10.1006/anbe.1993.1272

[2] Bancroft J. Human sexuality and its problems. New York: Churchill Livingstone, 1989.

[3] Bohlen, J. G., Held, J. P., Sanderson, M. O., & Ahlgren, A. (1982). The female orgasm: Pelvic contractions. Archives of Sexual Behavior, 11(5), 367–386. https://doi.org/10.1007/bf01541570

[4] Levin, R. J. (2011). The human female orgasm: a critical evaluation of its proposed reproductive functions. Sexual and Relationship Therapy, 26(4), 301–314. https://doi.org/10.1080/14681994.2011.649692

[5] Masters, W.H., & Johnson, V. E. (1966). Human sexual response. Little, Brown.

[6] Meston, C. M., Hull, E., Levin, R. J., & Sipski, M. (2004). Disorders of Orgasm in Women. The Journal of Sexual Medicine, 1(1), 66–68. https://doi.org/10.1111/j.1743-6109.2004.10110.x

[7] Puts, D. A., Dawood, K., & Welling, L. L. M. (2012). Why Women Have Orgasms: An Evolutionary Analysis. Archives of Sexual Behavior, 41(5), 1127–1143. https://doi.org/10.1007/s10508-012-9967-x

[8] Reubens, J. R. (1982). The Physiology of Normal Sexual Response in Females. Journal of Psychoactive Drugs, 14(1–2), 45–46. https://doi.org/10.1080/02791072.1982.10471908

[9] Sayin, U. (2012). Doors of Female Orgasmic Consciousness: New Theories on the Peak Experience and Mechanisms of Female Orgasm and Expanded Sexual Response. NeuroQuantology, 10(4). https://doi.org/10.14704/nq.2012.10.4.627